1986年8月19日上午 南京肉联厂

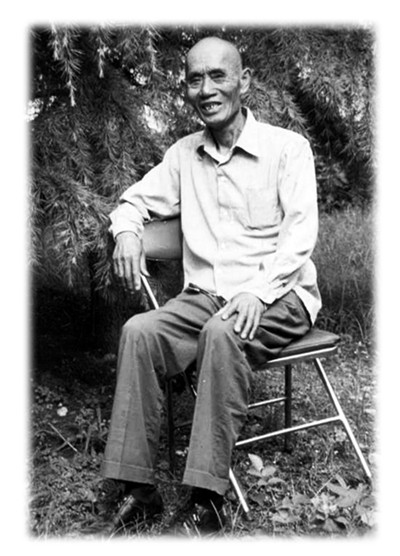

(满脸皱纹,显得苍老和憔悴。他是个苦人,12岁来南京要饭。)

何守江 69岁

何守江

我是1958年进的肉联厂。日本人来时我做小买卖,卖烧饼油条。日本兵打南京了,我冬月初八回老家去了。过了春节又来南京了,因为这里有我的两间小房子,不放心。

我是滁县人,从浦镇坐小划子到七里洲,再坐小划子到上元门上岸,一路上都是尸体。我踩着芦苇上来,到宝塔桥一看,房子被烧了!

我就住到和记洋行去了,住了八天,后来贩粮食买卖。

我姑父在红卍字会,组织难民埋尸。李汉良的叔叔从宝塔桥上摔下来没有死,日本兵就在桥上开枪。彭雪山讲日本兵用汽油把人活活烧死。我的表哥石森林当时20多岁,关在货房里被日军烧死的。日本兵抓到小青年,就关到煤炭港的货房里。

日本兵见到女的就抓,要花姑娘,抢耳坠子,抢金戒指。有的女人脸上抹灰,有的剃光头,躲到尼姑庵里,躲到和记洋行,还是不行。

日本兵有陆军、海军,海军抓住人就去抬煤炭。煤炭港码头设卡,大家不敢走。一个小青年安居证拿倒了,当头三棍子,还抓住脖子摔了三下。一个妇女鞠躬没鞠好,被刺刀挑死。我父亲也被抓伕,日本兵用棍子打,我父亲吓得不敢出门。

1986年8月30日上午 下关发电厂厂史编写组

谢先生

我们下关电厂早时候叫金陵电灯管厂,1909年用20万两白银建造的,第二年冬天就发电了。70多年了,机器是德国、英国造的,100千瓦三台,四机四炉。

日本兵来的时候,先是飞机来炸,工人边炸边修,电灯亮到12月13日凌晨,当时厂里有53个工人留守。日本人进城时,大家都躲到和记洋行去了,后来赶到洋行旁边江汊子车站的货房里,就是煤炭港。

53个人中有两个失散了。副工程师徐士英被和记洋行的领班叫去给日本兵配汽车钥匙了。有个叫曹阿荣的工人,因为在日本人的纱厂做过工,会讲几句日本话,被日本兵拉去烧饭了。他后来又把周根荣和薛和福、孙有发、李金山四个人喊出去了。

只有他们几个人死里逃生,其他40多人和3000多难民一起,都被日本兵十个一批枪杀了。有一个叫崔省福的工人,他在枪响时倒在尸体上,一发子弹从肩膀打进,从腰背出来幸免于难。还有一个船工也逃了命。失踪的两个工人,一个躲在朋友家,另一个被日本兵枪杀了。这样,我们下关电厂在南京大屠杀中有44个工人遇难。为了纪念死难工人,解放初厂里修了一个纪念碑,使大家牢记历史。

1986年9月4日上午、下午 热河路91-2号

(为了采访这位苦大仇深的幸存者,我先后三次寻访才见到他。这位搏风斗浪40多年的汉子剑眉紫脸,一口南京方言。谈起他家的血泪史,刚强的铁汉几次落泪。从上午到傍晚,他和我讲了一天。他说,我家的苦难,三天三夜也说不完!)

姜根福 57岁

姜根福

以前我们家住一个划子上,停在浦口六股道的河里。父亲徐长福给马福记元大公司小火轮拖船,运一些煤和盐,生活很困难。母亲是摆跳板的,就是岸上的人到河里去淘米洗菜,我母亲摆好跳板,人家给一把米或一个铜板。我家共有九个人,父母亲、大姐、二姐、三姐、我老四,还有五弟、六弟、七弟。大姐姐给了人家。

日本兵来了,我们一家八口上了自已的破小划子,用篙撑,用桨划,上面有席子遮风挡雨,顺着惠民河往上游划,朝水西门、三汊河方向去。到石梁柱那个地方,船漏水了,中部、头尾也进水,二姐三姐就刮水。父母一看刮得没有进水快,赶忙把小孩抱上岸,看着木划子沉了,只拿了两条破被子。

夜里天黑,又冷又饿。父母都哭。父亲说:走吧。我们走到一个村庄,找了七八家,都没有一个人,我们也不敢住。又到一个村子,有十多户人家,也是空房。父亲把我们带到芦苇窝内躲藏。父亲带着二姐三姐躲一处。母亲带我们弟兄四个躲一处。小弟弟才几个月,饿得直哭。母亲没奶水,我们和父亲隔几十米。

日本兵来了,圩堤上过队伍。圩堤高,我们在洼地,日本人看到我们了,就用手电照,有十几个日军,有一个拉过我母亲要污辱。母亲不肯,日本兵夺过我母亲怀里的小弟,活活摔死了!母亲哭叫着扑过去,日本兵朝母亲打了两枪,死了。我们不敢哭。

日本兵走了,过了蛮长时间,天亮了,父亲过来了,姐姐也来了,一看母亲和小弟都死了,一家人都哭。

父亲到旁边的空房子找来铺板,钉了个棺材,把母亲和弟弟一起放进去,棺材就放在圩堤上。

父亲带我们小孩都窝在芦苇丛中。他去搞来一点豆腐渣、米糠、菜皮子,还有一小坛咸菜。过了两天,日本兵又在圩堤上过队伍。下午两三点钟,父亲刚出去,就被日本兵发现了,就被抓走了,一去没有音讯。1972年我在报纸上看到,日本有几千个从中国南京抓去的劳工,有的只存骨灰了,要送到南京来。我写信到对外友协,我父亲叫徐长富。一个多月后给我回信说,目前要查找久居日本而下落不明的中国人,尚无条件。

父亲被抓走后,二姐和二弟带我们。又过了两天,日本兵又在圩堤上过队伍,他们发现了我二姐。正是中午的时候,正想搞饭吃,躲在芦苇窝里不敢吭声。日本兵来抓我二姐了,二姐往圩塘边跑,好几个日本兵撵,撵到现在河运学校那个地方被抓住了。二姐那年13岁,日本兵抓她到队伍里要污辱,她反抗,还打了日本兵一个嘴巴子,一个军官模样的人抽出长刀,把我二姐的头劈成两半!我们在芦苇窝里看到。日本兵走后,我们跑过去看二姐,她穿那件别人给的破的黑暗花棉袄,衣服和短发上都是血。二姐个子高,她带我们帮人家剥蚕豆,换几个钱买烧饼油条给我们吃,她分给我们一人一块。我们在二姐身边哭。三姐说:走吧,鬼子要再来。我们把二姐拖到圩堤边,又躲到芦苇窝里了。

我们只能靠11岁的三姐了。过了一夜,我们饿,要吃东西。三姐哄我们:日本人要来,别哭,哭了要打死的。天亮了,三姐背着三岁的小弟弟,一手搀我,一手搀五弟,奔三汊河去,往圩堤上走,到一间空房子找东西吃,到中午也没找到吃的。到了江边,又回来,没有吃的,一坐下,大家都哭。姐姐也哭,她拿了一个和面的瓦盆,到河里打了一盆水给我们喝,可是水是红的,都是死人血,不能喝,又倒掉。她又去石梁柱的水塘舀了一盆水,血少些,又哄我们喝,我们一人几口传着喝。水喝光了,我们又冷又饿睡不着。大家又一起哭,哭累了就睡。

两条破被子卷着我们四个人,醒了哭,哭了睡,好不容易到天亮,三姐又背着搀着我们去找吃的东西。又仔细到空屋里去找,没有。又到渡口对过大门开着的一间房子去,推开里面小房的门,两只大缸用盖盖着,掀开木板盖,里面是咸菜,三姐先抓了一把给背上的小弟,又一把给我,一把给五弟,她自己也抓了一把吃起来,我们姐弟四人就在缸边吃了一顿咸菜,这是咸白菜。

回来觉得嘴发干,心里烧,想喝水,姐姐又到塘里舀了大半盆水给大家喝,这样又过了一天。

第二天姐姐哄我,叫我们不要跟她去,她去抓一盆咸菜来。她找了个大脚盆,抓了一盆咸菜,用小盆给我们喝水,这样过了好多天,两缸咸菜吃了一缸半。姐姐哭了:咸菜吃完了怎么办呢?我们要饿死在这里了。这一说,大家都哭了。

那天三姐又弄了一盆咸菜来,我们肚子胀,心发烧,但还得吃,边吃边哭。正哭着,一个老和尚带着几个小和尚打着膏药旗在圩堤上走,听到哭声他们走过来问:小孩,你们大人呢?

姐姐说:我父亲抓差抓走了,我们等他回来。

老和尚问:母亲呢?

姐姐用手指了指圩堤边的棺材。我们说:妈妈和弟弟都给日本兵打死了。

吃什么呢?老和尚问。姐姐指了指咸菜和水盆。

一个胖和尚说:你父亲什么时侯回来不知道。怎么样?跟我们去,有饭吃,有衣穿,有房子住。

姐姐为难了,不知道他们是好人还是坏人,不走,咸菜快吃完了。老和尚又劝了,他们穿灰衣服,小和尚有六七个。没办法,只好跟他们走了,姐背着六弟,两手搀着我和弟弟。到三汊河摆渡,从日本人搭的船桥上过,左拐弯的三叉路口,从茶馆出来一个陌生人,他和老和尚说了几句话,老和尚点点头。

陌生人戴礼帽、穿大褂,很富态,蛮有钱的样子。他走到我们跟前,转转看看,一下扯断姐姐背上绑小弟的带子,把我们的小弟抱走了。三岁的小弟又哭又叫:“我不跟他去,姐姐你快来!”

老和尚与小和尚把我们拉住,我们哭着要弟弟。老和尚说:你弟弟不会饿死了。那个陌生人抱着小弟往永恒面粉厂方向去了。

老和尚又推又搡叫我们跟着他快走,我们为失去小弟弟一路哭。走了不到50米有一座小桥,到桥边时对面又过来一个陌生人,那人又跟老和尚说了几句,老和尚点点头。姐看看不好,紧紧拉住我们的手。陌生人过来了,姐姐吓得发抖。那人也是转转看看,突然把我和姐姐拉着的手掰开,拉着姐姐要走。我们死死抱住姐姐的腿,那人把姐姐抱起来走,我们拖着姐姐,手和膝盖拖破了,弟弟手疼松开了,我死死的抓着姐姐不松手。

老和尚和小和尚跑过来要我松手,说:不放手就揍你。边说边在我的左膀子上踹了一脚,疼得我脖子直不起来了,只好叫四个小和尚抬着我走。

走到三汊河的放生寺,姐姐、弟弟和我一直哭。放生寺是个大庙,有前院后院,给我们一天两餐吃面糊子,收了很多孤儿,都是妈妈老子给日本兵杀死的。叫我们念经,不能跟外面人接触。

过了几个月,我们早上念一次经,下午念一次经,吃过晚饭没事了,就睡大殿上,下面垫草包。有一天我转到庙后的院子里,有十多户人家,都是大同面粉厂做工的。我和弟弟手拉手玩,一块睡觉,怕再有人来抢。念经我们一前一后,吃饭我们一起吃。有一家姓陈的大老婆喊我们去,我们不敢,和尚要打的,说我们违反佛规。有一天上午,大老婆买菜去时,从背后一把把我拉走,我哭了。她说:不要哭,给你吃煎饼。我说,和尚要打的。她说:和尚不在。她给我和弟弟一人一块煎饼,问我家在哪里?爸妈呢?家里有多少人?我都一一回答了。

她说:“蛮苦的。你们到我家来好吗?给我当养子,我给你吃饭穿衣。”

我说:“老和尚要打我的。”

她去给老和尚讲了,和尚同意了,她就把我和弟弟带到了她家。当时大庙里有好几百个孤儿,都十岁上下,有男孩女孩,不少人生病,有一天死了四个,死了就用草包装了去埋掉。

我们跟这个女的到家后,这家男人姓陈,矮矮胖胖的,是大同面粉厂的工头。这家没有孩子,女的邻居喊她三妈,高个子,穿士林布大襟衣服,脸上有几个麻子,对我们还可以。

过了一段时间,他家搬到了下关惠民里,当时叫正风后。后来那个男人娶了小老婆不回家,大老婆只好给人家去当佣人了,我们没人管了。

邻居好心,把我们介绍到男人的哥哥家里去吃饭,可是脸色不好看。我和弟弟商量,我们一起去要饭。

下关鲜鱼巷和永宁街最热闹,可是有地保管着,他们霸占地盘,不让要饭的进去,他们手上有皮鞭,进去要揍的。我们从巷子中穿进到街上。地保上来了:你们两个小子哪里来的?我说是要饭的。地保说:不给要,滚滚滚!我们吓得连忙走,走米市街再转到车站去要饭。老早金川门那边有芜湖火车,准备清炉时可以捡煤渣,我们捡了煤渣去换饭吃。芜湖车中午12点多到南京,清炉后先要抬到边上又捡又洗,每天只能捡半篮,是人家捡过的,太碎,没有人要。卖面条做烧饼的叔叔看我们可怜,下一碗碎汤面给我们吃。吃不饱,就捡西瓜皮、香瓜头子吃。冬天最难受,没有家,就在面摊边的草窝子里睡。落雪刮大风,我们抱着烧饼炉过夜,白天披着稻草包。弟弟一件褂子一个裤头,我一个背心子一条裤头子。冬天冷得汗毛孔出血,左腿烂得露出骨头,脚跟冻烂。

有一次我们拾煤炭时,鬼子带了一条狼狗来撵我们,我们十多个小孩都往铁路桥下跑,五弟跑得慢,落在最后一个。眼看狼狗扑上来了,五弟一头跳进惠民河里,游到对岸,往桥那边去了,鬼子过不去。

车站下面老江口有日本人一个岗哨,路过要鞠躬。抓到小孩要跪下头上顶砖。挹江门里也有一个岗哨。小孩被抓去,要用自来水灌肚子。有天上午,我们在车站要饭,日本兵过来了,他用一个尖锤子敲我的头,我倒下死过去了。弟弟叫喊:哥哥,快跑,鬼子来了!他跑了,我不会动,一直到下午两三点钟,一个拉黄包车的叔叔解小便,看我躺着,地上一滩血,以为我死了。一摸鼻子还有气,他喊来了卖面的卖烧饼的,扶我坐起来,捏人中,掐虎口,我慢慢地醒了。卖面的叔叔用烟丝捂住我头上的伤口,拉黄包车的撕下号衣给我包扎,以后又用矾水洗换,终于伤好了。现在我头上还有一个疤。

我们要饭、捡煤渣,那些摆摊开小店的人都照顾我们。卖面条稀饭的老板,别人喊他赵五,我们叫他五叔,他的摊在鲜鱼巷头上,他矮矮瘦瘦的,经常给我们喝稀饭面汤,我们也帮他洗碗。还有一个吴妈,40岁的样子,她也住划子,她说,这两个小孩苦得不得了。她也时常给我们喝稀饭。

有一天没有稀饭和面汤喝,弟弟喊肚子饿。我们就到车站去喝自来水。正在喝的时候,过来一个日本人,把我们抓进去了。就是大马路81号太成布店,现在港务局宿舍,在牢房关了三天三夜。里面有五六十人,都膀子连膀子绑着。有的被打得满头是血,手断脚断。审我们时,在圆顶大厅,有三张大桌子。我说是要饭的,非说我是小偷。我不承认,就用木棍打手,一手打15下。卖烧饼的叔叔看我的手肿得像发面一样,就问想不想出去,只要一人罚两块大洋。我说:我们哪有钱?

第二天,又来两个家伙捂着鼻子说:你们找个保才能出去,找一家店保吧。我们找不到人保。

又一天,来人说今天放你们出去,是五人连环保,两个卖菜的和两个卖油条的加上我们连环保。我和弟弟爬不起来没有劲。两个四五十岁的老叔叔就抱着我们走,一直走到惠民桥的石头凳子旁。他们说:小弟弟,我们也没有办法,还是去要饭吧。我们站不起来,只有爬,从惠民桥到车站三百米爬了三四个小时,还在鲜鱼巷要饭。

一天早上一个叫鲁德兴的码头工人看我们可怜,他买了两个烧饼给我们一人一个。又过了两天他又看到我们了,就对河边一个叫杨国贞的和现在我的父亲姜书文说:车站两个小孩怪可怜的,你们没得小孩,是否去带来?说通了,姓杨的把我弟带回,姜书文把我带回。我心想,我又有家了。

我的这个父亲是码头工人,母亲拾菜叶。我13岁挑箩筐扁担去2号码头干活,爪牙不许我干。我只得捡煤渣、扒芦柴叶子。到1945年父亲实在干不动了,他抱着我哭:“我害了你一辈子了!”因为他看病借了10块钱的高利贷,利息一月两块,一年24,利滚利,滚到100多块了!我对父亲说:现在是这个世道,总不能看着活人饿死,我要去上班!后来请名叫金山的担保借钱请客送礼,又磕头请求。老工人王尚荣带我去磕头下跪,发誓:累死饿死用皮鞭抽死与老板无关。王伯伯请求工头:小孩小,上下码头请多关照。

我分到砖瓦班挑砖瓦,100多斤的担子一天挑到晚,还不给拿全份工资,只能拿八成。这样一直干到1949年解放。可怜我弟弟一天只吃两碗稀饭。

解放后,我还是做搬运工,1951年入团,1955年入党,后来上船学轮机工,一直提到司机。1951年挹江门派出所帮助我找到了六弟,开始那家开茶店,夫妻抽大烟,后来转给姓戴的瞎子。三姐被一家人家拉去做童养媳,后来日子过不下去,她上吊自杀了。我去认六弟时,我说,我们父母姐弟被日本兵弄死,我们一家只剩了三个不同姓的亲兄弟! (待续)